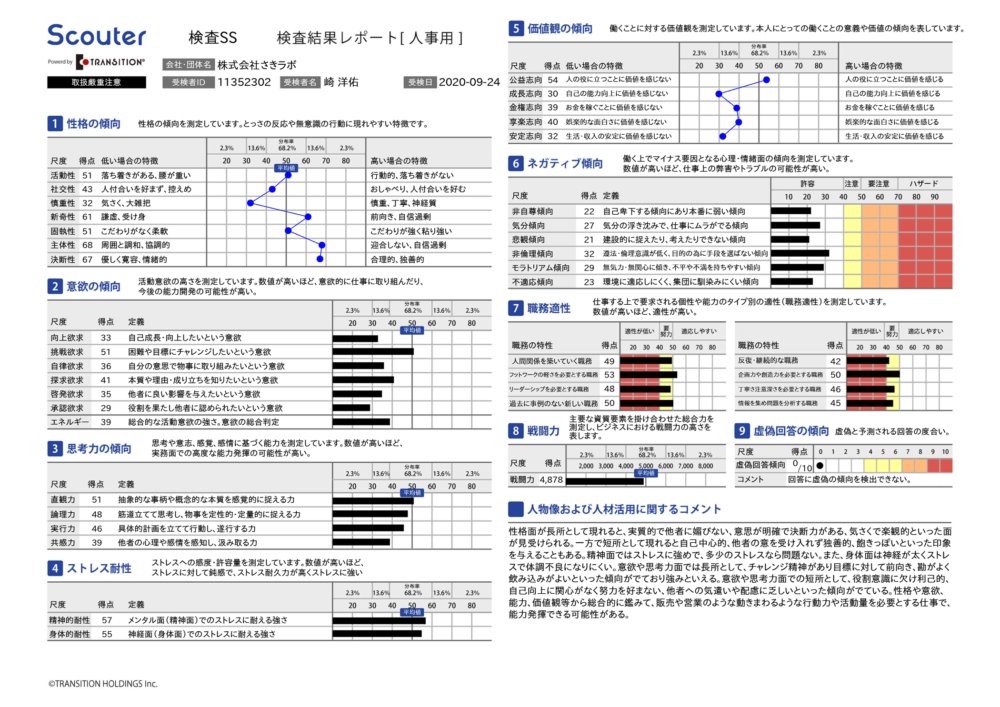

実際の検査結果

上の画像は、代表の崎が実際にスカウターの「資質検査 (検査SS)」を受検して得られた結果です。これを参考に、さきラボがどのようにスカウターを利用しているのか、紹介してみたいと思います。

誰を不採用にするのか

人を不採用にするために求人をする会社はありません。人を不採用にするために費用をかけて検査する会社もありません。採用したくなければ、求人しなければいいのです。

「不適性検査」は、応募者を不採用にするために実施するものではありません。

都合のいい人材を見極める

スカウターでは「都合のいい人材」を見極めることができません。

多くの会社にとって、都合のいい人材というのは売り上げになる人のことだと思われます。しかし「不適性検査」で分かるのは「弱み」です。弱みは売り上げになりません。

会社にとって都合のいい人材を見極めるためには、不適性検査ではなく適性検査を実施する必要があるはずです。

なお、スカウターにも適性検査っぽい項目が (意欲の傾向とか、職務適性とか、戦闘力とか) ありますが、さきラボの実績では全く参考になっていません。検査のオマケかなと思っています。

勘違いを排除する

「不適性検査」は、一般的な強みや適性などの、企業にとって都合のいい面を見るための検査ではありません。これを導入する企業には2つのパターンが考えられます。

- コストダウンのため (資質検査は1回864円)

- 弱みと向き合うため

どちらにしても、求職者にとって悪い話ではないでしょう。しかし、一部の求職者は「会社は敵だ」と信じているため、敵に弱みを見せることになる「不適性検査」という言葉に対して、強い危機感や嫌悪感を感じるようです。

これは、会社の側からすると、敵対的な人が勝手に去っていってくれるということで、とても助かるポイントです。小さな会社の場合は特に、敵対的な人を利用して売り上げにつなげるのは大変なのです。

重視している項目

さきラボ内での評価では、スカウターの項目のうち「ネガティブ傾向」「ストレス耐性」「虚偽回答の傾向」については、かなり信頼できるという結論が出ています。

ネガティブ傾向

ネガティブ傾向では以下の点を重視しています。その他の項目は、さきラボの仕事にはあまり影響しないものと判断しています。

- 気分傾向は高めが好ましい。この値が低いと理屈でコードを書くことになり、創造的な仕事が難しくなる。

- 非自尊傾向と悲観傾向は、低い方が好ましい。この値が高いと現実を正しく認識できなくなる。

ストレス耐性

過去の実績では、ストレス耐性が著しく低い場合 (30ポイント程度以下の場合) に、議論や討論にストレスを感じる人は、仕事を続けられないようです。

議論や討論にストレスを感じない場合には、ストレス耐性は少し低めの方が、システム開発の仕事には向いているようです。ストレス耐性が特に高い人は、他人のストレスにも無関心になるケースがあるので、注意が必要です。

虚偽回答の傾向

システム開発者としては、虚偽回答の傾向は 0 であることが「正しい」です。設問に対して素直に回答すると、この値は確実に 0 になります。

ただ、設問の中には日本語として少し曖昧なところもあって…そういう設問に対して意地悪な回答 (敢えて一貫性のない回答) をすると、虚偽回答の傾向が 1 になることが分かっています。回答は素直な方が好ましいですが、システム開発の仕事ができるかどうかという評価であれば、1 も許容できる範囲内という認識です。

虚偽回答の傾向が 2以上 になる場合は、文章を素直に (論理的に正しく) 読むことができないか、システム開発者の基準で支離滅裂と言える程度に一貫性のない人か、実際に虚偽の回答をしているか、何れにしてもシステム開発者には向いていないと思われます。

不適性に対応する

スカウターの結果が「明らかに向いていない=不適性」だった場合、さきラボではその判断をそのまま候補者に伝えます。

検査の結果を見て、説明を受けて、それで何もしない人は、システム開発者に向いていないので不採用です。

システム開発者に向いている人の場合、自分の弱みが分かったら対応方法を考えるはずです。さきラボの仕事に挑戦してみてもいいし、もっと他に向いていそうな仕事を探してみるのもいいでしょう。さきラボでは、どちらの選択もできるようになっています。それが、さきラボの考える「弱みと向き合う」ということです。